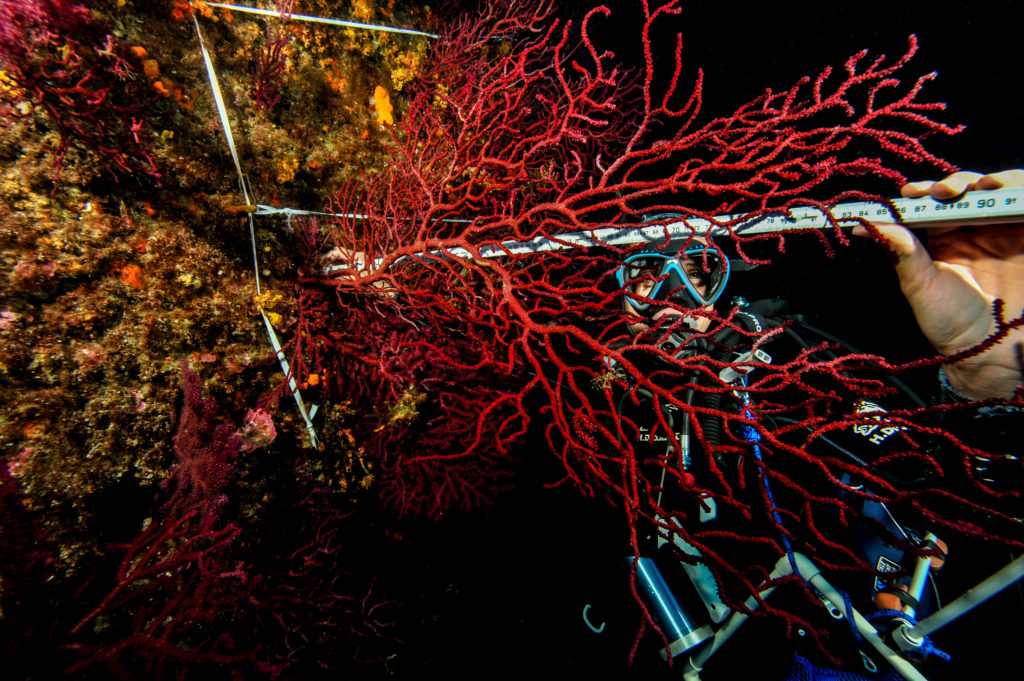

Le changement global impacte fortement les écosystèmes marins du monde entier. C’est d’autant plus vrai en Méditerranée, qui constitue un « point chaud » de biodiversité et concentre également les effets du changement climatique. En 2022, l’ensemble du bassin méditerranéen a été frappé par une vague de chaleur marine record. Elle a persisté quasiment sans interruption d’août à octobre 2022, se manifestant par des températures supérieures à la moyenne au niveau de la masse d’eau superficielle (0 à 30 m). Ce qui a eu des impacts dramatiques sur le coralligène, une population d’êtres vivants propre à la Méditerranée (biocénose endémique), qui comprend notamment des espèces de gorgones emblématiques telles que le corail rouge (Corallium rubrum) ou la gorgone rouge(Paramuricea clavata).

Lors de cette vague de chaleur, les organismes fixés du coralligène ont subi un épisode de mortalité massive. Dans le Parc national des Calanques, ce sont en moyenne 44% des colonies de corail rouge et 69% des colonies de gorgones rouges recensées qui ont été touchées par cet événement. Sur certains sites, le taux de mortalité de ces dernières a même atteint 90% jusqu’à 30 m de profondeur. Ces disparitions ont été observées sur tout le pourtour de la Méditerranée Nord Occidentale. Lors des vagues de chaleur de 1999 et de 2003, l’abondance des populations de gorgones rouges avait déjà été réduite.

Au regard de l’augmentation des épisodes d’anomalies thermiques, les populations superficielles ont peu de chance de se régénérer suite à cet épisode de mortalité massive. En revanche, certains individus résistent. Les enjeux scientifiques actuels sont de comprendre l’origine génétique de ces adaptations. Pour autant, ces espèces ne sont pas en danger de disparition. Leur aire de répartition va simplement descendre en profondeur où des populations remarquables et en bonne santé persistent. Une question s’impose néanmoins : ces populations profondes dépendent-elles des populations superficielles pour survivre ?